●熊野信仰 熊野信仰の中心となる熊野三山

(本宮・新官・那智の大社)が歴史の上に名を

高めてくるのは、平安の中期から鎌倉時代の

後半にかけて頻繁に行われた「熊野御幸」に

よってである。

当時、俗化した既成宗教に飽き足らなくな

った皇族や貴族たちは、厳しい山岳信仰に現

世の救いを求めた。熊野の神は大自然であっ

た。

熊野をこの世の十方浄上の地と感じた皇族、

貴族たちが、聖地へのあこがれを掻き立てな

がら現世極楽にいたる険しい山谷を踏みのぼ

ってきたのである。

古い記録によると、延喜7年(907)字多

天皇から始まった熊野御幸は、弘安4年

(1281)の亀山上皇まで百回を越えたと言わ

れ、その上、これらの御幸は千ちかくの人馬

を従え、 1日の食料16石におよんだという。

熊野信仰とは、難行苦行の同義語にほかな

らない。熊野とは地の涯、隈野(くまの)で

あり、那智は難地(なち)の謂れでもあろう。

しかし、苦行であるからこそ一切の罪業が

消滅するという信仰にもなり得たのだ。

熊野詣の旅は、時代につれて武士階級、庶

民へと広がっていった。それは、すさまじい

ばかりの信仰ぶりであった。江戸中期の享保

元年(1716)田辺の旅宿に泊まった参詣人は

6日間に4,776人、1日平均800人というおび

ただしい人の数である。とすれば「蟻の熊野

詣」という形容も大げさではない。それにし

ても、なんという山また山の道を昔の人々は

歩いたのであろう。

そんな地の涯の熊野三山が、今日では想像

できないくらい熱狂的な信仰をあつめたのは、

熊野権現(浄不浄をとわず、貴賤にかかわら

ず、男女をとわず)に受け入れてくれる神で

あったからだ。

その信仰は、当時の人々の心を激しく揺り

動かし、蟻の熊野詣といわれるほどの庶民男

女の群れが、はるかな山河を踏み越えて聖地、

熊野にむかった。

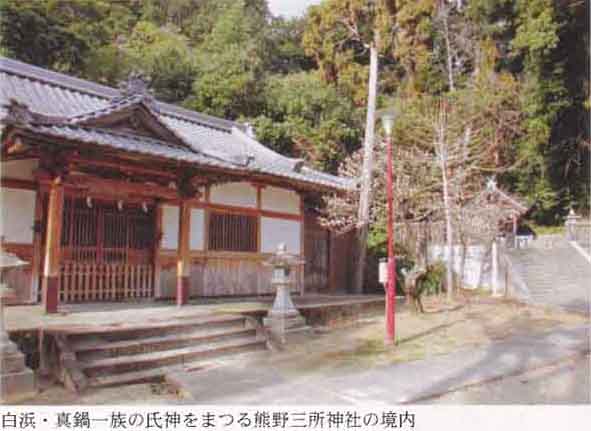

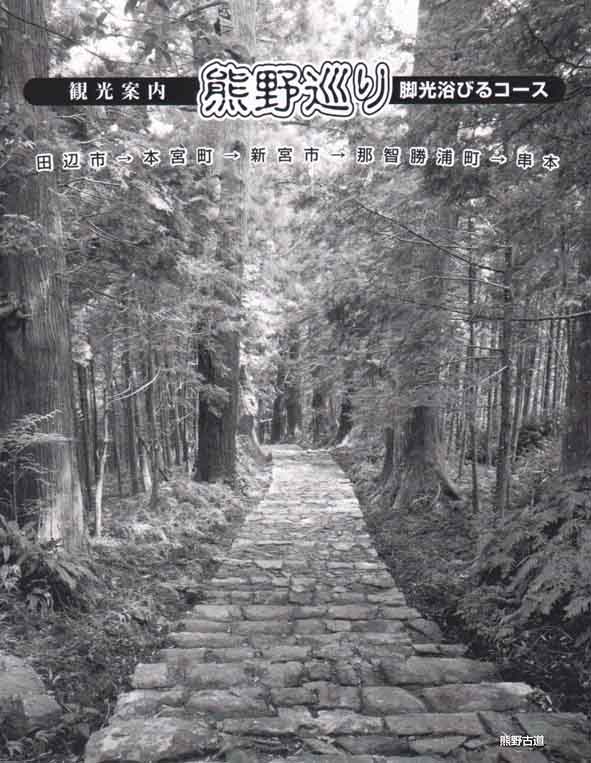

●熊野への道 熊野をめざす古道は、京、大

阪からの紀伊路(西熊野街道)と伊勢路(東

熊野街道)が軸になり、このほかにも高野山

から伊勢に向かう高野街道や山と大和、五条

から新宮へでる十津川街道などいくつかあっ

た。

●熊野街道の九十九王子 紀伊路の大阪から

熊野に至る街道には、熊野権現の分霊をまつ

る九十九の王子社があった。旅人はこの王子

社を巡礼しながら熊野三山に向かつて長い苦

しい旅をつづけていくのである。

現在もたくさんの王子跡が残つていて昔の

面影を偲ばせてくれる。

第1番の窪津王子(大阪天満橋)阿倍野王

子、切目王子、八上王子、滝尻王子、継桜王

子、テレビのほんまもんに出てくる木葉の故

郷のあった伏拝王子や湯峰王子などは有名。

●熊野本宮大社 熊野本宮大社の主神は、家

津御子大神(須佐之男尊)である。後に二神

を加えて三所権現なり、さらに五所権現と四

所権現が配祀されて「熊野十二所権現」とな

った。かつては.熊野川の中州(日本一大鳥

居のある場所)に鎮座していたが、明治22年

8月の大洪水で流失したため現在の所へ遷し

た。この地方では、最大の神社で、全国熊野

神社3千社の総本社である。

▲熊野本宮大社

●熊野速玉大社(新宮大社) 主神は速玉男之

神をまつる。付近に神倉山(神倉神社)があ

る。そこの『お灯まつり』は、白装束に荒縄

の帯、ワラジ姿の上り子(若衆)千数百人が

御神火を手に神倉山をかけ下る勇壮なまつり

で、全国に知られている。国宝も多い。

▲熊野速玉大社

●熊野那智大社 那智の名は、難地に由来す

るといわれ、南海の補陀落の山として古くか

ら信仰されてきた。日本―の那智の滝(高さ

133m)を神聖視したことにはじまる。

近くに滝をまつる「滝本飛滝神社があり、

西国三十三ケ所霊場第1番札所の「青岸渡寺」

も隣接している。

また、ここから再び本官を目指して険しい

山道、大雲取山、小雲取山を越えて行く「死

出の山路」といわれた険路が40kmあまりつ

づき本宮へ戻る。

▲熊野那智大社

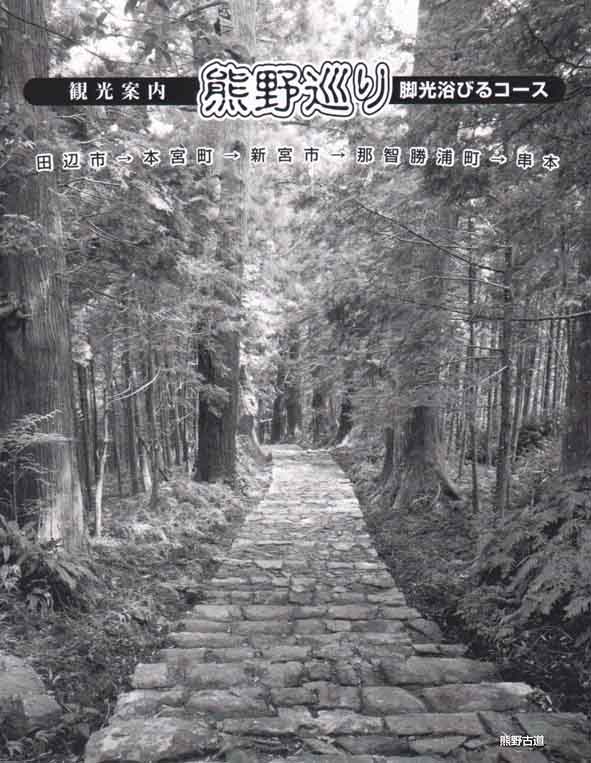

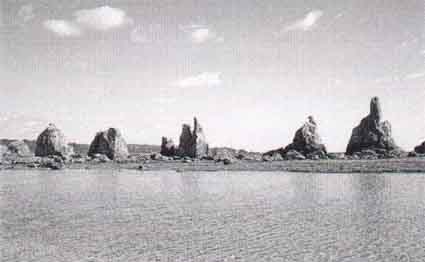

●橋抗岩 本州最南端の串本町にあり、大小

40余の岩が対岸の大島に向かって約850mに

わたってそそりたつ岩柱、あたかも橋脚の如

くで、すばらしい奇観を見せてくれる。大島

へは、最近橋がかけられ、陸つづきになった。

民謡串本節で有名.

▲橋杭岩

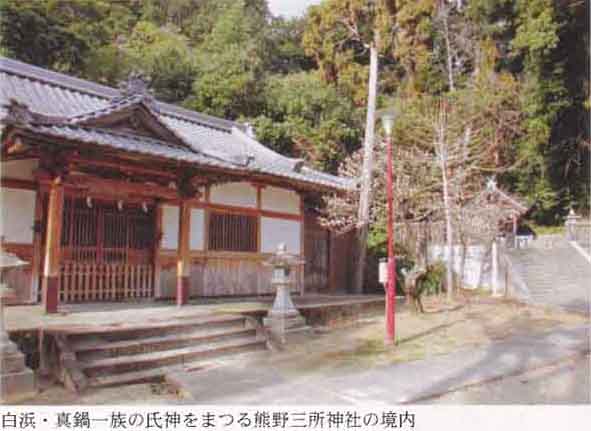

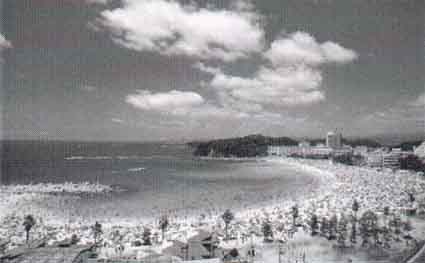

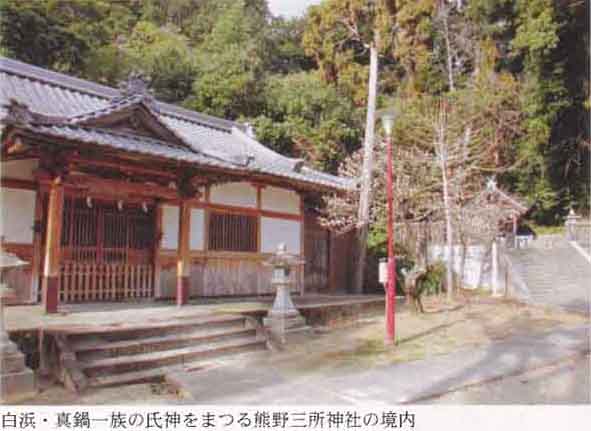

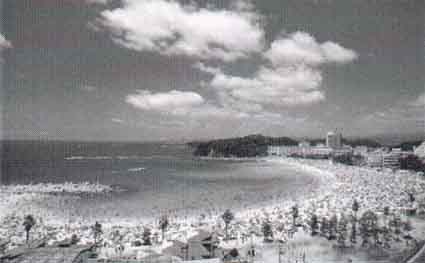

●白良荘グランドホテルの周辺 白浜のシン

ボル、円月島や真鍋の氏神をまつる熊野三所

神社の御船山が隣接。

また、白良浜は、海水浴シーズンには、一

日に一万人もの人が来る。 5月3日に海開き

をするのは、沖縄に次いで本州では一番早い。

ハワイのワイキキビーチと姉妹浜提携を結

んでいる。また、真鍋一族の菩堤寺「本覚寺」

がここから歩いて5分のところにある。徳川

御三家8代将軍吉宗にもゆかりのある寺。時

間があれば、散策してみて下さい。

▲白良浜

※歴史の道「古熊野をたずねて」神坂次郎監修(和歌山

県観光連盟発行)から